‘PAGAR ATÉ A MORTE’

Ilustração: Felms para o The Intercept Brasil

No início de 2018, um soldado do Exército foi atendido na unidade médica do quartel do Comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza, com sinais de trauma psicológico e hematomas. Após seguidos episódios de delírio e crises de pânico, o recruta acabou dispensado. Uma sindicância foi aberta meses depois para investigar o caso ocorrido na capital do Ceará. Se pré-existisse algum transtorno psicológico, o soldado, que cumpria o alistamento obrigatório, poderia ter a baixa registrada como inaptidão ao serviço militar, o que livraria o quartel de se responsabilizar por potenciais sequelas e indenizações.

Conforme o relatório do caso a que o Intercept teve acesso, dois cabos e um soldado o xingaram de filho da puta enquanto o molhavam com água gelada durante um acampamento militar. O recruta relatou ter sido obrigado por outro militar a rolar em uma poça de lama usada como depósito de urina pelo batalhão. Havia também uma ordem expressa de lhe negar comida. Ao catar uma manga para matar a fome, teve a fruta retirada e foi obrigado a fingir que chupava uma pedra em seu lugar.

Fraco e humilhado, ele disse que não suportou e perdeu a consciência após uma tarefa na qual foi obrigado a rastejar mesmo tendo relatado estar se sentindo mal. Passou um mês internado com episódios de delírio e tentativa de suicídio. Ao sair do hospital, foi convocado a se apresentar de novo no quartel. Lá, teve um surto e foi contido a socos no rosto por cabos e soldados a mando dos comandantes do quartel. Caiu com olhos e boca inchados por hematomas. As ordens de tortura tinham anuência do então comandante da companhia de comando da 10º Região Militar, o major Fulgêncio Leitão de Castro e Silva Júnior.

O militar responsável pela sindicância atestou a tortura contra o soldado, motivada por homofobia. Havia uma ordem interna que orientava recrudescer os maus-tratos para que “esse viadinho pedisse logo para ir embora”. O comando teria dito que não queria homossexuais no seu quartel.

Mas o tenente e o major que chefiavam a assessoria jurídica do quartel não gostaram da conclusão do relatório. Queriam que o assunto fosse enterrado, e o recruta dispensado por doença pré-existente, como se o sofrimento psicológico do jovem, causado pela tortura, não tivesse tido origem no Exército. Deu certo: o recruta torturado foi exonerado sem direito a indenizações ou tratamento.

Mas o assédio não cessou. Depois da expulsão do soldado, o subtenente que conduziu a investigação interna passou a ser assediado por oficiais, segundo informações de um militar com conhecimento direto do caso, que conversou conosco sob a condição de anonimato. Apesar de ter dois familiares com deficiência física como seus dependentes, o que legalmente permitiria que permanecesse na sua cidade natal, foi movido para um quartel em outro estado. Suas gratificações salariais, garantidas por lei, foram sendo adiadas sem explicação; as perícias médicas remarcadas ou canceladas no dia da consulta; documentos que seriam enviados a ele foram extraviados, e ele repreendido pela “perda”.

AtençãoSem a sua ajuda o Intercept não existe

AtençãoSem a sua ajuda o Intercept não existeA história ilustra como oficiais abafam torturas ocorridas nos quartéis para se livrar de investigações. Ao Intercept, quatro praças – que formam a base da hierarquia militar em patentes que vão dos soldados aos subtenentes – relataram pelo menos três casos de tortura e assédio moral ocorridos entre 2018 e 2020 no Exército. Eles não foram adiante por causa da omissão ou até fraude processual feita pela “elite” da hierarquia militar, que compreende de tenentes a generais.

Se oficiais discordarem das conclusões, o parecer é fraudado ou distorcido.

Assim como no caso do recruta no Ceará, militares formados em Direito são designados para conduzir sindicâncias e inquéritos com resultados “encomendados” por superiores. Mas se oficiais discordarem das conclusões, o parecer é fraudado ou distorcido; a vítima, quase sempre, dispensada; e os militares que lideraram a investigação e confirmaram os abusos passam a ser assediados ou preteridos em promoções. “Se o comando discordar [do parecer], usam o artifício da assessoria jurídica para mudá-lo para não prejudicá-los”, relata um militar da ativa e bacharel em Direito, que também preferiu manter o anonimato. Militares podem ser presos se revelarem informações que “resultem em dano a outrem”, segundo o Código Penal Militar – outra forma de dizer que desagradem a corporação.

As assessorias jurídicas dos quartéis têm como objetivo “assessorar o Comando nos seus diversos níveis” e acompanhar demandas jurídicas “de interesse da Força”. Entre suas funções específicas, estão o apoio à instauração, condução e encaminhamento de inquéritos e punições militares, a análise de sindicâncias e o acompanhamento de processos judiciais e extrajudiciais. Nas raras situações em que os casos conseguem extrapolar os muros dos quartéis e chegar ao Ministério Público Federal, essa mesma assessoria atua para encobrir erros, com documentos maquiados ou trocados, detalha um dos militares entrevistados.

“Essas assessorias dão respaldo para perseguições formais”, diz o advogado e militar da reserva Cláudio Lino, presidente do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares, o Ibalm. “Se um militar entra na justiça comum, essa informação vai para o cadastro dele, e isso é usado como motivo para ele não ser promovido”, exemplifica Lino, que entrou no início de fevereiro com uma ação na justiça federal contra a quebra de isonomia e supostas fraudes no concurso público de 2021 para o quadro auxiliar de oficiais das Forças Armadas. Segundo Lino, as comissões estariam desclassificando militares com boas notas para promover pessoas com pontuações menores, mas preferidas pelo comando. O Ministério da Defesa não respondeu ao nosso questionamento sobre a ação movida por Lino.

Ilustração: Felms para o The Intercept Brasil

Operação-abafa

O caso do recruta torturado com a sindicância alterada por oficiais no quartel de Fortaleza gerou um inquérito no Ministério Público Militar, o MPM, que foi arquivado, segundo o 10º Comando. Com apenas 79 procuradores, subprocuradores e promotores distribuídos por 11 estados e o Distrito Federal, o órgão é responsável por investigar e denunciar potenciais irregularidades em um contingente de cerca de 335 mil militares.

Isso contando apenas com quem está na “ativa” em todo o país, já que também cabe ao MPM investigar os crimes cometidos por militares aposentados ou mesmo civis que atentem contra as instituições militares, um resquício da ditadura. Sem pernas para fiscalizar a todos, o MPM terceiriza investigações para os próprios quartéis, conforme informações enviadas pela assessoria do órgão. Na prática, isso significa que oficiais do Exército que são acusados de irregularidades também as investigam.

“Às vezes, algo acontece em um quartel, e o MPM manda o próprio quartel abrir o inquérito. O comandante, com poder de polícia, manda um oficial ser encarregado do Inquérito Policial Militar, então você mesmo investiga seus colegas. Você acha que alguém vai se autoincriminar? Tem situação de gente que apanha, perde a visão e fica nos bastidores”, diz Lino.

Até situações corriqueiras são fraudadas. Um militar bacharel em Direito contou ao Intercept que já assumiu uma sindicância de um soldado que se lesionou em um treinamento físico militar não previsto no quadro de trabalho semanal e realizado a mando de um oficial. A conclusão do processo foi alterada para não considerar a lesão um acidente de serviço, o que livrou o oficial de ser responsabilizado pelo caso.

Em resposta ao Intercept, o Ministério da Defesa disse que as investigações de irregularidades são conduzidas por “militares capacitados, sob o permanente controle externo do MPM, que é o destinatário dos inquéritos e avaliará a correção e a qualidade da investigação”. Ou seja, o Ministério confirma que o MPM não investiga por conta própria e delega a apuração para o próprio quartel.

Sem fiscalização, muitas vezes as assessorias jurídicas dos quartéis nem abrem processos para investigar violações de direitos humanos. Em uma sentença — que condenou a União por danos morais após a tortura de um recruta ocorrida em 2013 —, os autos relatam que o caso sequer teve sindicância instaurada pelo 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o ex-soldado Rafael Cirilio sofreu uma série de negligências médicas, humilhações e punições físicas em uma instrução básica de selva.

À época, Cirilio estava sendo tratado pela unidade médica militar para uma pneumonia adquirida no internato do quartel, mas foi obrigado a participar da atividade. Após se sentir febril e fraco, o jovem teve atendimento médico negado diversas vezes pelo tenente que comandava o treinamento, em que os recrutas são obrigados a fazer atividades físicas de forte impacto, como corridas, flexões e nado em rios gelados. Irritado, o oficial lhe disse que, caso estivesse passando mal, teria de “pagar até a morte”, o que quase aconteceu.

Cirilio voltou a fazer o treinamento, sendo obrigado a ficar dentro de um rio esperando o último soldado passar. Sem forças e com a visão turva, não conseguiu sair da água sozinho. Foi puxado por um colega, desmaiou e começou a convulsionar. Socorrido, teve sete paradas cardíacas antes de chegar ao hospital militar. Foi internado com um caso severo de hipotermia. Na manhã seguinte, o tenente-coronel Messias de Freitas ordenou que ele fosse tratado no batalhão, para onde foi removido. Ficou numa cama na enfermaria, sem remédio, soro ou qualquer tipo de atendimento. Foi obrigado a voltar aos treinamentos na selva que contrariavam orientações médicas. Em um deles, um sargento o obrigou a ficar na chuva. Voltou a ter convulsões. Meses depois, foi dispensado.

Trecho do depoimento do ex-soldado Rafael Cirilio, que ouviu que deveria “pagar até a morte” após pedir para deixar um treinamento por estar passando mal.

Foto: Reprodução/TJPR

Em um dos trechos da sentença, Cirilio disse ter ouvido de oficiais que as apurações do seu caso não foram adiante, porque, em 2013, o comandante do quartel, o então tenente-coronel Freitas “estava sendo observado para ser promovido na carreira militar, e se houvesse algum incidente relacionado ao seu comando poderia perder a promoção”. Em seus depoimentos, tanto o ex-tenente responsável pelas agressões quanto o comandante negaram irregularidades. Hoje, o agora coronel Freitas compõe a chefia da Divisão de Ensino da Academia Militar das Agulhas Negras, a Aman.

Apesar de a União ter sido condenada em 2017 a pagar R$ 50 mil ao ex-soldado Cirilio e a reintegrá-lo à Força para que seu tratamento médico fosse custeado – a tortura lhe legou problemas renais e psiquiátricos –, nem o oficial, nem o comandante foram alvos de inquéritos no MPM.

Foi também o caso dos nove membros das Forças Armadas acusados do assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo.

Em abril de 2019, o subprocurador-geral militar Carlos Frederico de Oliveira Pereira pediu a soltura dos nove militares presos preventivamente por fuzilar com mais de 80 tiros o carro onde estavam cinco civis no Rio de Janeiro – o catador Luciano Macedo foi baleado enquanto tentava ajudar a família alvejada. Pereira agiu em defesa de acusados de crimes militares, o que não costuma ser usual. Um mês depois, o MPM denunciou os militares, em denúncia assinada por outras duas promotoras. O caso ainda tramita na justiça militar.

O subprocurador-geral Pereira foi um dos fundadores do MP Pró-Sociedade, grupo de procuradores conservadores alinhados à pauta bolsonarista. Já o caso de tortura ocorrido contra o soldado em Fortaleza caiu nas mãos do procurador militar Antônio Cerqueira, chefe da procuradoria de justiça militar da capital cearense que, assim como o colega, é apoiador de Jair Bolsonaro. Após analisar os maus-tratos à época, o procurador decidiu requerer o arquivamento do caso à justiça militar, que aceitou o pedido.

Cerqueira é investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, por publicar artigos com ofensas a integrantes do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público civil. Também é comum em seus textos a defesa da ditadura militar, ataques ao Supremo Tribunal Federal e protestos contra o uso de máscaras durante a pandemia.

Em novembro de 2019, o mesmo Comando da 10ª Região Militar, onde o recruta fora torturado, reuniu autoridades jurídicas civis e o procurador militar Antonio Cerqueira em uma visita com o “objetivo de estreitar laços de respeito, lealdade e cooperação do Exército com aquelas instituições e pactuar ações conjuntas com essa finalidade”, segundo a nota da corporação.

No mesmo evento, além do responsável por investigar potenciais crimes naquele quartel, estavam membros da Advocacia-Geral da União, a AGU, que defende o Exército em processos na justiça comum, e três dos juízes federais responsáveis por julgar esses casos.

Sobre a visita, a justiça federal cearense respondeu que preserva “a importância das relações institucionais sem que disso resulte nenhuma quebra de independência e imparcialidade de seus magistrados” e que os laços de cooperação citados na nota do Exército significaram a formatação de um minicurso sobre direito militar para membros do Judiciário. O órgão afirmou que essas visitas servem para que juízes conheçam o funcionamento das estruturas do serviço público e que são comuns no âmbito da justiça federal.

‘A justiça militar, nos moldes atuais, é para inglês ver’.

“O mais grave na justiça militar é a falta de transparência e accountability, isto é, a prestação de contas à sociedade brasileira. Ela é endógena e corporativista”, diz o pesquisador Lucas Rezende, professor adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Segundo Rezende, que estuda a atuação do Exército brasileiro, qualquer forma de crítica a militares é encarada como uma ofensa pessoal e institucional. “Vimos isso acontecer na Comissão Nacional da Verdade, que foi o grande estopim para que os militares deixassem o namoro feliz com o PT para abraçar o impeachment da Dilma e, depois, o governo Bolsonaro”, lembra. “É uma justiça protecionista que abafa qualquer tipo de caso que possa ferir a imagem da instituição”.

Prova disso, continua Rezende, é o próprio julgamento do presidente Jair Bolsonaro quando ele era militar. Bolsonaro foi acusado de ter planejado explodir um quartel quando tinha 32 anos, em 1987. Foi absolvido pela justiça militar e só saiu da ativa porque decidiu entrar na política. Em 1989, foi eleito vereador carioca e entrou para a reserva – remunerada. “A justiça militar, nos moldes atuais, é para inglês ver, não existe de verdade”, observa Rezende.

A resposta do Ministério da Defesa, hoje dirigido pelo general Fernando Azevedo e Silva, ao Intercept deixa clara a indisposição dos militares em enfrentar questionamentos. A pasta respondeu que “rechaça veementemente a afirmativa ou a insinuação de que existe tortura nos treinamentos das Forças Armadas, que é realizado com profissionalismo e total respeito aos direitos humanos”. Informou também que “busca a preparação do militar para as atividades militares e para a guerra, [com treinamentos] realizados com o rigor físico e psicológico necessário, mas sem abuso ou qualquer forma de violência”.

Ilustração: Felms para o The Intercept Brasil

As raras denúncias de tortura que conseguem sair dos muros dos quartéis também costumam não ir adiante. Os agressores só podem ser julgados criminalmente em tribunais militares, sem responsabilização na justiça federal, que avalia os pedidos de indenizações que ficam a cargo da União. “O crime é julgado pela justiça militar, a reparação por danos morais é na esfera cível”, explica o advogado Everaldo Patriota, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Ou seja, quem acaba arcando com a indenização à tortura praticada nos quartéis é o governo federal.

Questionada sobre os casos em que a União foi condenada a indenizar vítimas de tortura cometidas por militares, a AGU respondeu que “não comenta casos em tramitação judicial, muito menos estratégias processuais, inclusive na relação com os órgãos representados”.

Em março de 2018, com base em um inquérito aberto pelo Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o MPF, apresentou uma ação civil contra a União por danos morais coletivos pela prática de tortura e perseguição ideológica contra recrutas do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército em Jataí, no interior de Goiás, a cerca de 320 km de Goiânia.

Na ação civil, o órgão destacou “uma sequência de evasivas e respostas contraditórias” nas respostas do Exército, com documentos distintos aos solicitados sendo entregues pelo Comando “em desconformidade com a realidade dos fatos”.

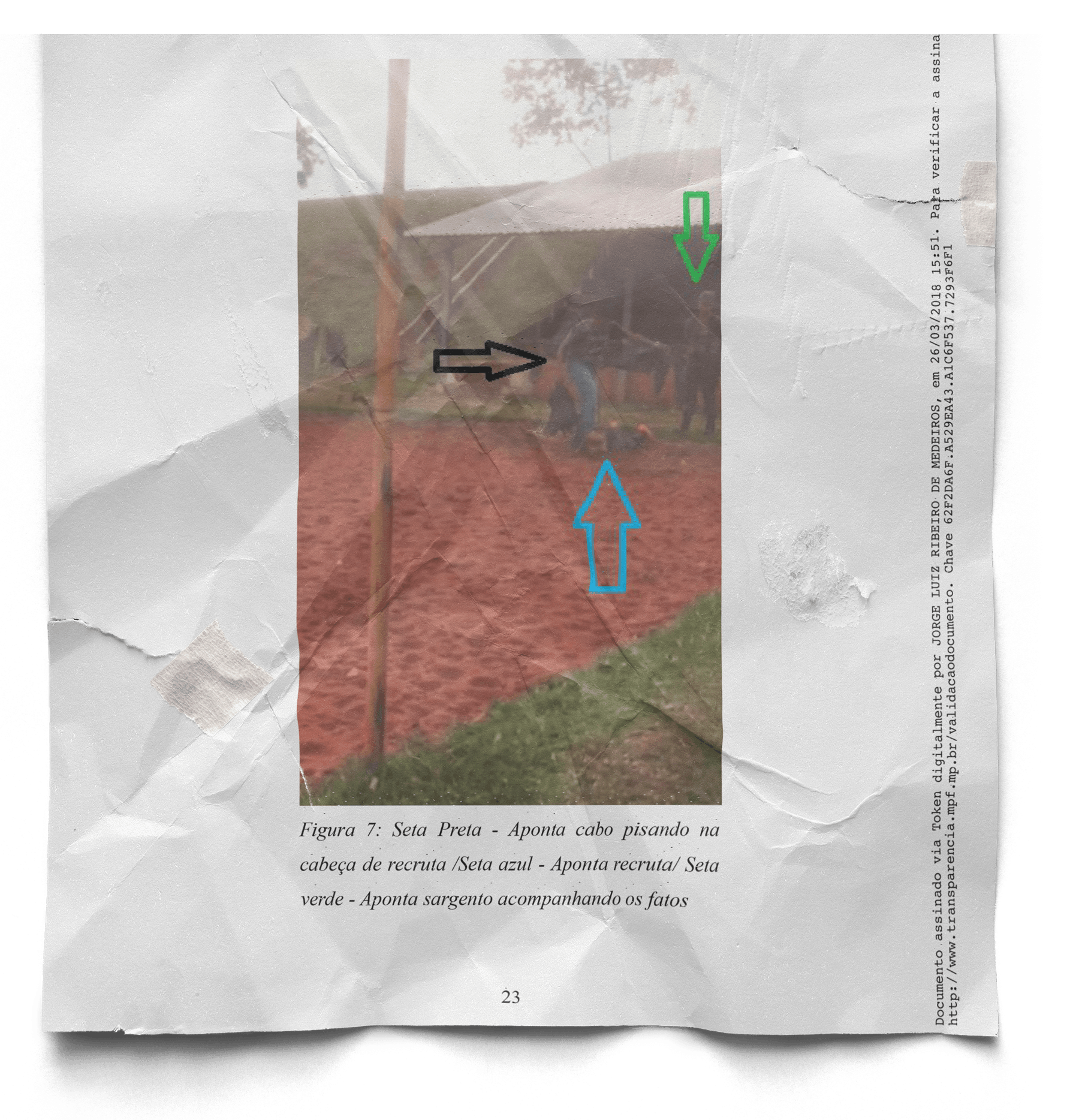

Segundo a ação, após se irritarem com o cabelo tingido de um recruta, o cabo Valdimar Silva e o sargento Alex Marques conduziram o jovem até a quadra de areia do quartel e o mandaram rastejar no chão. Silva então passou a chutar o soldado e a jogar areia em seu rosto, enquanto Marques assistia. A agressão foi gravada por outro recruta, e ambos acabaram expulsos. Em razão do episódio, o juiz federal Francisco Vieira Neto determinou que o Exército retire de seus formulários de seleção e cadastramento tópicos pertinentes à participação dos candidatos em movimentos religiosos, sociais e políticos, já que as torturas estariam sendo praticadas contra recrutas que se declaravam simpatizantes dos direitos humanos.

Trecho da ação civil contra a União por danos morais coletivos pela prática de tortura e perseguição ideológica contra recrutas do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército em Jataí.

Imagem: Reprodução/MPF

O ex-sargento Alex Marques, que assistiu à tortura do recruta sem intervir, foi absolvido em julho de 2019 pela juíza Safira Figueiredo, que não viu infração penal no caso. Já o ex-cabo Valdimar Silva só se livraria da acusação de “praticar violência contra inferior” em dezembro de 2020, após recorrer da sentença de Figueiredo, que absolveu o colega, mas condenou Silva.

Coube ao ministro Odilson Benzi, do Supremo Tribunal Militar, decidir, um ano depois, que o crime prescreveu. Segundo o Código Penal Militar, o “crime de violência contra inferior” que, teoricamente, abarca casos leves, prescreve se a detenção não for executada em até dois anos após a denúncia. De qualquer modo, a pena do ex-cabo seria branda: de três meses a um ano de detenção.

Na época, após a repercussão do caso de tortura em Jataí, o então comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, garantiu que o fato era exceção e que seria apurado com rigor.

Apesar do tuíte exortando as investigações, o MPF precisou abrir, em abril de 2019, uma nova ação civil pública sobre mais torturas no mesmo quartel goiano. Dessa vez, por causa de 11 recrutas socorridos pelo Hospital das Clínicas de Jataí. Eles passaram mal em um treinamento de sobrevivência na selva. Parte do grupo foi internada com hipotermia e rabdomiólise, uma ruptura que causa necrose do tecido muscular após trauma ou exaustão física.

Conforme a petição inicial do MPF, oficiais acompanharam os recrutas no hospital civil para evitar que eles denunciassem os maus-tratos sofridos. Também teriam pressionado enfermeiras, dizendo que, se os termômetros apontavam febre nas vítimas, é porque estavam quebrados. Para investigar o caso, uma sindicância foi aberta pelo quartel, mas usada “como ferramenta para constranger civis” e “intimidação de testemunhas”, segundo a ação. O caso vazou após uma das mães dos recrutas procurar o MPF e ser intimidada pelo oficial encarregado da sindicância que deveria apurar os maus-tratos, e não livrar o Exército.

Os procuradores civis recomendaram o afastamento dos oficiais da sindicância, mas o Comando negou o pedido e moveu um dos recrutas denunciantes para um novo quartel, onde mais tarde ele relatou ter sofrido ameaças de morte. O MPM abriu um inquérito para apurar os fatos denunciados pelo MPF, mas arquivou o caso “pela não identificação de prática de crime militar”.

O Brasil chegou a ser denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, em um dos casos mais emblemáticos de tortura nos quartéis brasileiros. Em 1990, o cadete Márcio Lapoente da Silveira, de 18 anos, morreu após o então capitão Antônio Carlos de Pessôa chutar, com o seu coturno, a cabeça e o corpo do recruta, que desmaiara durante um treinamento na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no interior do Rio.

Desacordado por causa dos pontapés, Silveira ficou três horas sob sol forte sem socorro. A denúncia levou a Secretaria de Direitos Humanos do então governo Dilma a firmar um acordo com a CIDH e com a família do cadete, que havia ganhado na esfera cível o direito à pensão e danos morais contra a União.

Dezoito anos depois, em 2018, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2º Região reverteu as duas condenações e afastou a responsabilidade do ex-capitão Pessôa pela morte do cadete. O tribunal entendeu que o militar não poderia ser responsabilizado por não haver sido condenado criminalmente. De fato, em 1992, a justiça militar julgou o oficial e o condenou por maus tratos a três meses de detenção, mas a execução da sentença foi suspensa por dois anos, e o caso acabou arquivado. Pessôa hoje é coronel.

Atualização – 11 de março de 2021, 9h45

A reportagem foi atualizada para acrescentar a informação de que o Ministério Público Militar denunciou os nove membros das Forças Armadas acusados do assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo em maio de 2019.

Correção – 11 de março de 2021, 18h50

O major Fulgêncio Leitão de Castro e Silva Júnior foi o comandante da 10º Região Militar à época da tortura contra o recruta, e não o comandante da 10º RM. O texto foi corrigido.

Oficiais sabotam investigações de tortura no Exército

Nenhum comentário:

Postar um comentário